2022年6月の建築物省エネ法改正に伴い、2025年4月よりすべての建築物(住宅・非住宅)の新築において省エネ基準適合が義務付けられました。また、新築住宅で住宅ローン減税を受ける場合も、省エネ基準への適合が必要となっています。

省エネ基準に適合するためには、建築確認の申請と合わせて「省エネ適判(省エネ適合性判定)」を受け、確認申請先に適合判定通知書を提出する必要があります。

省エネ適判には想像以上の時間と労力がかかるほか、省エネ基準に適合しない場合や手続き・書面に不備があった場合、適合判定通知書が発行されず確認審査が完了できないため、着工が遅れる可能性があります。

そのような事態を避けるためにも、省エネ適判の手続きの流れや必要書類等を把握し、適切に申請作業を進められる準備と無理のないスケジュールを組むことが大切です。

本記事では、省エネ適判とは何か、また、その対象や審査の流れについて解説し、おすすめのソフトについてもご紹介します。

省エネ適判(省エネ適合性判定)とは?

省エネ適判(省エネ適合性判定)とは、建築物が建築物省エネ法で定めている省エネ基準に適合しているかどうかを判定する制度のことです。正式には「建築物エネルギー消費性能適合性判定」と呼ばれます。

以前から300㎡以上の非住宅の建築物においては省エネ基準への適合が義務化されていましたが、小規模な建築物や住宅においては届出義務やお施主様への説明義務のみで、省エネ基準への適合および省エネ適判は不要でした。

しかし、建築物省エネ法の改正により、2025年4月より原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ適判が必要となるケースも大きく増えました。

建築確認には省エネ基準への適合審査が含まれるため、省エネ適判を受け、交付される適合判定通知書を確認申請先に提出する必要があります。仮に建築物が省エネ基準に適合していなかった場合、確認済証の交付を受けることができず、工事を行うことができません。

省エネ基準への適合判定には「一次エネルギー消費量」や「外皮性能」が用いられます(非住宅は一次エネルギー消費量のみ)。申請業務を円滑かつ効率的に進めるためには、初期段階から省エネ性能を踏まえた設計を行うことが不可欠です。

省エネ適判に関するよくある疑問

こちらでは、省エネ適判についてよくある疑問や注意点をまとめています。

省エネ適判の対象建築物は?不要な建築物は?

省エネ適判が不要となる建築物は主に以下の通りです。詳しくは、「建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル(国土交通省)」に記載がありますので、そちらをご参照ください。

- 省エネ基準適合義務対象外の建築物

- 平屋かつ200㎡以下の建築物

- 設計住宅性能評価書や長期優良住宅認定通知書等を提出可能な建築物

- 審査が容易な住宅(仕様基準)

省エネ基準適合義務対象外の建築物

省エネ適判は建築物が省エネ基準を満たしているかどうかを判定するためのものなので、省エネ基準への適合義務がない建築物は、省エネ適判の対象外になります。

具体的には以下の建築物が該当します。

- 床面積が10㎡以下の建築物(新築・増改築)

- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの

- 歴史的建造物、文化財等

- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

平屋かつ200㎡以下の建築物

平屋かつ200㎡以下の建築物は省エネ適判を省略できます。ただし、省エネ基準適合義務の対象になるため注意してください。

設計住宅性能評価書や長期優良住宅認定通知書等を提出可能な建築物

設計住宅性能評価書や長期優良住宅認定通知書など、住宅性能が省エネ基準以上であることを証明している書類を提出することでも省エネ適判は省略可能です。

設計住宅性能評価書とは、住宅の設計図面に基づいて、その住宅の性能をあらかじめ第三者機関(指定住宅性能評価機関)が評価し、証明する書類です。この書類で断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を確保できていると証明されていれば省エネ適判を省略できます。

長期優良住宅認定通知書(または長期使用構造等である旨の確認書)を提出できる場合も省エネ適判は不要です。長期優良住宅認定通知書は、長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」として認定されたことを証明する書類です。なお、認定基準の一つとして断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の省エネ性能を満たす必要があります。これは省エネ基準よりも高い省エネ性能にあたるため、長期優良住宅として認定された建築物は省エネ適判を省略することができます。

審査が容易な住宅(仕様基準)

「仕様基準」とは、住宅の省エネ基準の適否を計算によらず確認できる方法です。あらかじめ国が定めた基準仕様に則ることで適合性を確認できる簡易的な手法です。

建物全体のエネルギー性能を計算する「性能基準」と合わせ、以下で詳しく説明します。

省エネ適判が不要な仕様基準とは?性能基準との違いは?

仕様基準とは、あらかじめ国が定めた基準仕様に従うことで、省エネ基準への適合性を確認できる簡易的な手法です。

具体的には、断熱材の熱抵抗値、開口部の熱貫流率、設備機器の仕様などが基準に適合しているかを確認し、すべての項目が基準を満たしていれば、省エネ基準に適合しているとみなされます。

一方の性能基準は、建物が実際にどの程度のエネルギーを消費するかを定量的に計算して評価する方式です。複雑な計算が必要となる一方で、設計の自由度が高いため、日射取得やパッシブ設計を活かすなど、工夫次第でコストを抑えることが可能です。これは、ややオーバースペックになりがちな仕様基準と比較した際の大きなメリットといえます。

性能基準を採用する場合は、外皮性能や一次エネルギー消費量などの数値を算出し、省エネ性能を評価する必要があります。そのため、専門的な知識や専用ツールの使用が求められ、中小規模の設計事務所や工務店、個人設計者にとっては導入のハードルが高いという課題があります。このような背景から、省エネ基準への適合義務を進めるにあたり、誰でも取り組みやすい簡易な判断手法として仕様基準が用意されているのです。

また、行政側にとっても、法改正により省エネ基準の適合義務が課される建築物が大幅に増えているため、仕様基準による審査を通じて確認業務の簡素化・合理化が図られているという側面もあります。

省エネ適判に必要な書類と提出先は?

省エネ適判の申請には以下の書類を所管行政庁又は登録省エネ判定機関に正副2部提出する必要があります。なお、建築物エネルギー消費性能確保計画書(省エネ計画書)は様式が定められているため、省エネ適判申請先のホームページ(もしくは国交省のホームページ)から当該様式をダウンロードしたものをご利用ください。

- 建築物エネルギー消費性能確保計画書(省エネ計画書)

- 添付図書(設計内容説明書、各種図面、計算書、その他必要な書類)

- 複合建築物の住宅用途の部分について仕様基準等を用いる場合の必要図書

添付図書の詳細については「建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル(国土交通省)」の29~33ページに記載がありますので、そちらをご参照ください。

法改正前後の建築確認申請の違いは?

2025年4月の法改正では、省エネ基準への適合義務化以外にも建築確認申請に影響を与える改正点があります。ここでは、木造住宅に関わる改正のポイントについてご説明します。

木造住宅の建築確認申請における主な変更点

| 改正前 | 改正後 | |

|---|---|---|

| 4号特例縮小 | 延べ面積500㎡以下・2階建て以下などの小規模木造建築物(4号建築物)は、構造計算書の提出を省略できた。 | 4号建築物の区分が廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編。一般的な木造2階建て住宅は「新2号建築物」に該当し、構造計算書の提出が必要となった。審査が省略されるのは、延べ面積200㎡以下の平屋など「新3号建築物」に限られる。 |

| 大規模リフォームの建築確認 | 木造戸建ての大規模なリフォームについては、原則として建築確認が不要だった。 | 「新2号建築物」に該当する場合、大規模なリフォームでも建築確認が必要となった。一方、「新3号建築物」に該当する場合は従来どおり不要。 |

| 省エネ基準適合義務化 | 建築主の「努力義務」とされており、基準に適合していなくても建築確認は可能だった。 | すべての新築住宅で省エネ基準への適合が義務化。建築確認手続きの中で、省エネ基準への適合性審査が行われるようになった。 |

| 増改築時の基準適用の合理化 | 増改築を行う場合、建築物全体で省エネ基準に適合させる必要があった。 | 増改築を行う部分のみが省エネ基準に適合していればよいこととなり、基準の適用が合理化された。 |

| 構造規制の合理化・二級建築士の業務範囲の見直し | 許容応力度計算で建築できる範囲は「高さ13m以下・軒高9m以下」の建物に限られており、それを超える木造建築物は高度な構造計算が必要で、一級建築士のみが設計可能だった。 | 「3階以下かつ高さ16m以下」の木造建築物は、許容応力度計算で建築可能となり、二級建築士も設計を手掛けられるようになった。ただし、延べ面積が300㎡を超える場合は構造計算が必要となる。 |

上記で紹介した改正のポイントはあくまで一部となります。詳しくは国土交通省「改正基準法について」の資料をご確認ください。

増改築における省エネ適判の注意点は?

10㎡以上の増改築時も省エネ基準適合義務化の対象となるため、省エネ適判の対象となります。ただし、今までは既存部分を含めた建物全体が省エネ基準に適合する必要がありましたが、法改正後は増改築を行う部分のみが適合義務化の対象となりました。以前より緩和された形ですが、建物全体に省エネ基準適合を求めると建築主の負担が大きくなり、増改築そのものが停滞する恐れがあったため、増改築を行う部分のみを義務化対象とするよう見直されました。

また、減築と増築を同時に行った場合においても、床面積10㎡を超える増築を行った場合は、適合義務の対象となります。減築分で相殺されるわけではないためご注意ください。

なお、屋根や外壁のひび割れ補修、フローリングや壁紙の張り替えといった修繕・模様替え(いわゆる改修・リフォーム)は、大規模であっても省エネ基準適合義務化の対象外となります。勘違いしやすいポイントでもあるため、おさえておきましょう。

省エネ適判にかかる時間は?

省エネ適判における審査所要時間については、建築物省エネ法により、14日以内に結果を通知することとされています。ただし、提出書類に不備がある場合など、結果を通知できない合理的な理由があるときは、28日の範囲内で期間が延長される場合があります。

確認申請の審査期間が別途かかることや計画変更があった際に審査期間が延びる可能性も考慮し、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。特に木造2階建て住宅などの新2号建築物(旧4号建築物)においては、法改正以前まで7日以内だった確認申請の法定審査期間が35日以内に伸びているためご注意ください。

省エネ基準への適合審査の流れ

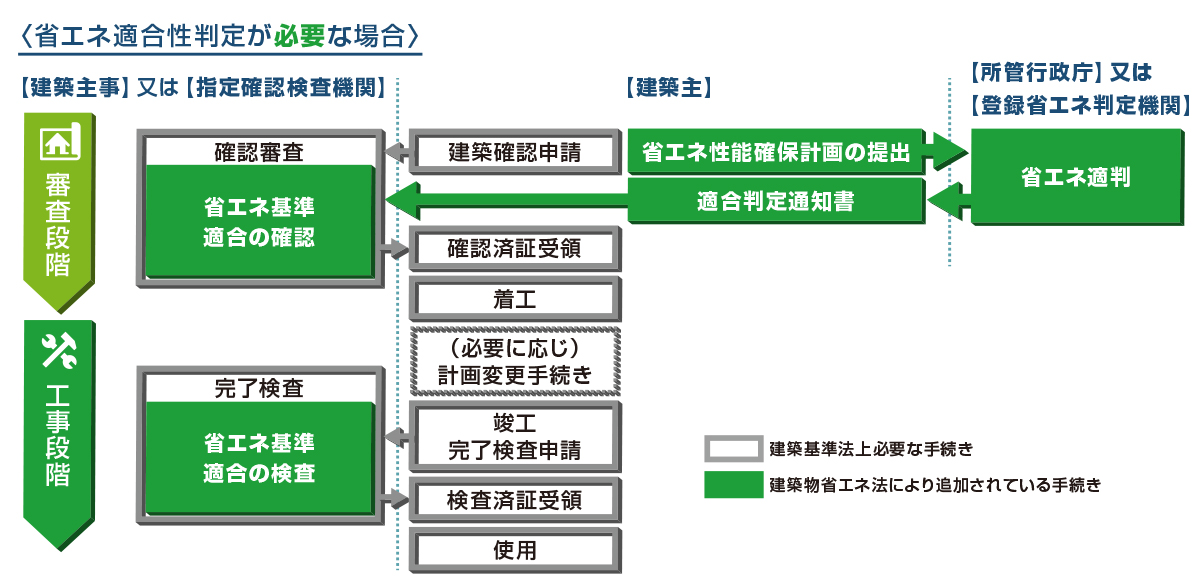

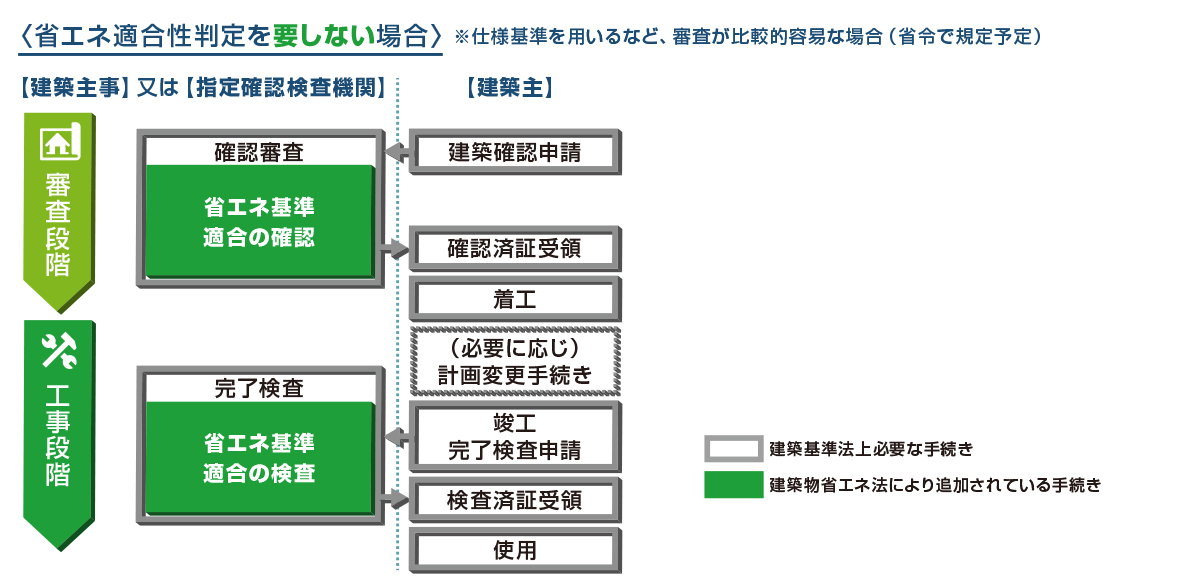

住宅における省エネ基準への適合審査は、確認審査時と完了検査時に実施されます。省エネ適判が必要(性能基準)な場合と不要(仕様基準)な場合とで審査の流れが異なるため、把握しておきましょう。

省エネ適判が必要(性能基準)な場合

出典:国土交通省『【建築物省エネ法第11・12条】 適合性判定の手続き・審査の合理化について』

省エネ適判が不要(仕様基準)な場合

出典:国土交通省『【建築物省エネ法第11・12条】 適合性判定の手続き・審査の合理化について』

省エネ基準適合は性能基準がおすすめ!

省エネ基準への適合方法としては、仕様基準を用いる方が審査が簡略化されており、一見するとスムーズで扱いやすいように思われがちです。しかし、仕様基準にはいくつかのデメリットもあります。

たとえば、性能基準では建物全体の一次エネルギー消費量を計算し基準値以下になっているかを確認するところ、断熱性能が基準を下回らないように設計する必要があるため、結果的にオーバースペック気味の仕様になりやすく、建築コストが高くなる傾向があります。また、床暖房など一部の省エネ設備が採用できない場合もあり、設計の自由度が制限されてしまう点にも注意が必要です。

さらに、国土交通省が公表している「木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック【誘導基準編】」によって、誘導基準(ZEHや長期優良住宅相当)に対応することも可能ですが、この方法では外皮平均熱貫流率(UA値)や冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)といった具体的な数値を算出することはできません。そのため、あくまで大まかな性能評価にとどまり、性能基準を用いた場合のように、定量的に比較したりお施主様に数値を示して説明したりすることは難しいという側面があります。

一方で、性能基準を用いる場合の一番のハードルは、外皮性能や一次エネルギー消費量などの計算が煩雑である点です。ただし近年は、これらを自動で計算できるソフトや支援ツールが充実してきており、従来に比べて格段に扱いやすくなっています。

建築コストが高騰している昨今では、初期投資に見合うだけの光熱費をはじめとしたランニングコスト削減効果を示すことが、お施主様への提案力につながります。その意味でも、数値根拠をもって性能をアピールできる性能基準を採用することは、事業者にとって大きなメリットになるといえるでしょう。

省エネ適判に活用できるおすすめのソフト「A's(エース)」

建築CADソフト「A's(エース)」の概要

「A's」は、図面作成はもちろん、建築パースやプレゼン資料、省エネ計算や積算機能まで幅広くカバーした建築CADソフトです。直感的な操作で設計業務をスムーズに進められるほか、区画に部屋名を指定するだけで壁や柱、床高などを自動生成。図面の変更があれば関連図面もリアルタイムに更新されるため、整合性を保ちながら効率的に作業できます。

プレゼン機能も充実しており、美しい建築パースの作成に加え、スマートフォンやWebを活用した提案手法も搭載。お施主様に対して、より魅力的で説得力のあるプレゼンを行うことができます。

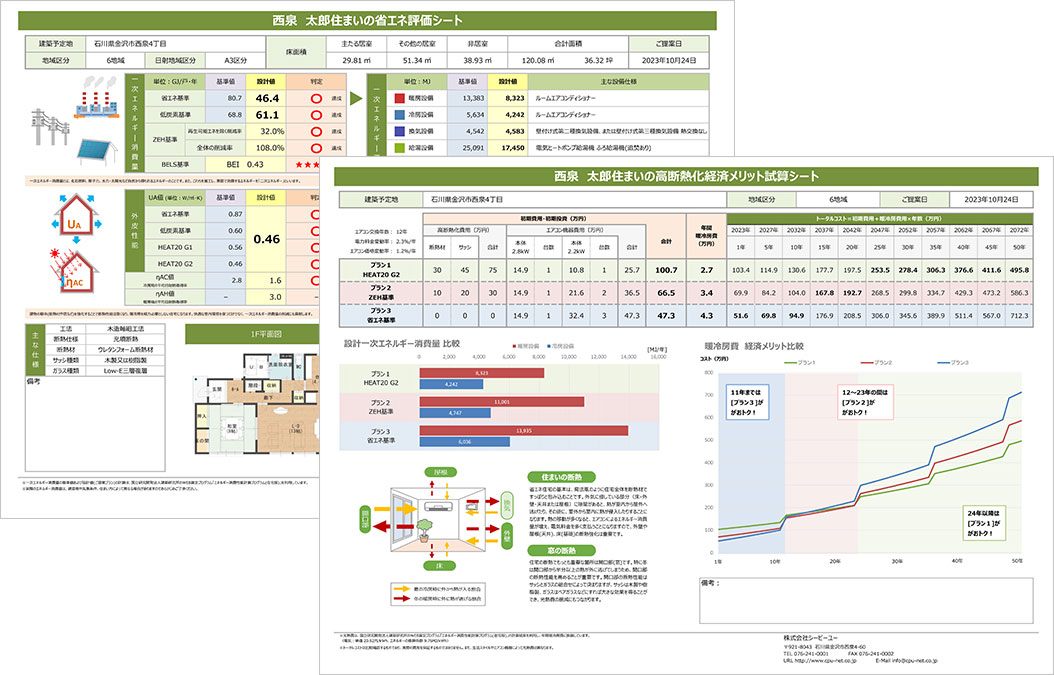

さらに、省エネ計算では外皮性能や一次エネルギー消費量をスピーディーに算出でき、提案用のプレゼンボードも出力可能。設計から提案まで、省エネ住宅に必要な業務を一貫してサポートします。

おすすめできる理由

設計からプレゼンまで幅広く活用できる「A's」ですが、特に注目すべきは省エネ対応の強さです。ここでは、省エネ住宅の設計や提案に役立つA'sの特長をご紹介します。

-

外皮性能や一次エネルギー消費量をすばやく計算できる

UA値やηAC値などの外皮性能は、外皮面積の自動算出機能や断熱仕様の入力アシスト機能などにより迷わずに計算できます。また、一次エネルギー消費量もWeb判定プログラム(※)とのAPI連携により仕様を入力する手間が省け、素早く計算できます。

※ 国立研究開発法人建築研究所提供「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」 -

実際の建具メーカー各社の断熱仕様を搭載

断熱仕様を入力する際、建具メーカーのWebサイトなどから性能値を拾い上げる作業が必要ですが、A'sは実際の建具メーカーの性能値を搭載しているため、その手間を省きつつ現実的で精度の高いシミュレーションが可能です。

-

ZEH仕様のテンプレートを標準搭載

自社仕様が定まっていない場合であっても、建産協が提供する地域別ZEH基準適合仕様例を搭載しているため、地域等で絞込選択するだけで断熱材仕様や熱貫流率等が自動設定され、計算できます。

-

省エネ性能が一目でわかるプレゼンボード

お施主様への提案用に、住宅の省エネ性能を視覚的に伝えられるプレゼンボードを出力できます。提案したプランが省エネ基準やZEHといった誘導基準に適合しているか、他のプランと比べて光熱費などのランニングコストがどれだけ抑えられるかを示せるため、提案力の向上につながります。

-

CEDXM形式で他社製建築CADデータと連動可能

「A's」以外のCADで作成したデータを、CEDXM形式で取り込むことができます。過去のプランデータを活用して、入力時間を短縮できるだけでなく、これまでの資産を有効に活かすことができます。

外皮性能計算機能

省エネ性能が伝わるプレゼンボード